La Bretagne est une région française réputée pour ses paysages pittoresques, son littoral époustouflant et sa riche histoire. Son mélange unique de cultures celtique et gallo-romaine attire les visiteurs depuis des siècles.

Ces photos anciennes de la collection de Claude Lacourarie offrent un aperçu fascinant de la vie quotidienne des habitants de la campagne bretonne au début des années 1900.

Les photos d’époque dépeignent un monde très différent du nôtre, mais en même temps, elles révèlent les qualités intemporelles de la région.

Une photo montre un groupe de villageois rassemblés autour d’un puits, leurs visages gravés par la fatigue d’une dure journée de travail.

Une autre photo montre un groupe d’enfants jouant sur la place d’un village, leurs rires et leur joie donnant vie aux vieilles pierres qui les entourent. Sur une autre photo, on voit des gens rassemblés en plein air en train de préparer des crêpes.

Ces photos anciennes témoignent des qualités exceptionnelles des Bretons : leur ingéniosité, leur résilience et leur sens de la communauté. Elles offrent une fenêtre unique sur un monde depuis longtemps révolu.

Paysannes bretonnes. Fabrication traditionnelle du beurre dans une baratte à main.

Du XVe au XVIIIe siècle, la Bretagne connaît un âge d’or économique. Située sur les voies maritimes proches de l’Espagne, de l’Angleterre et des Pays-Bas, la région bénéficie largement de la création d’un empire colonial français.

Les ports maritimes locaux comme Brest et Saint-Brieuc se développèrent rapidement, et Lorient, d’abord orthographié « L’Orient », fut fondé au XVIIe siècle.

Saint-Malo était alors connue pour ses corsaires, Brest était une base importante de la marine française et Nantes prospérait grâce à la traite négrière transatlantique. De son côté, l’arrière-pays fournissait des cordes de chanvre, des toiles et des draps de lin.

Cependant, le colbertisme, qui encouragea la création de nombreuses manufactures, ne favorisa pas l’industrie bretonne car la plupart des manufactures royales furent ouvertes dans d’autres provinces.

De plus, plusieurs conflits entre la France et l’Angleterre conduisent cette dernière à restreindre son commerce, et l’économie bretonne entre en récession au cours du XVIIIe siècle.

Concarneau. Costume campagnard.

Au cours du XIXe siècle, la Bretagne reste en récession économique et de nombreux Bretons émigrent vers d’autres régions françaises, notamment à Paris.

Cette tendance s’est maintenue jusqu’au début du XXe siècle. Néanmoins, la région s’est modernisée, de nouvelles routes et voies ferrées ont été construites et certaines zones ont été industrialisées.

Nantes se spécialise dans la construction navale et l’agroalimentaire (sucre, fruits et légumes exotiques, poissons…), Fougères dans la verrerie et la chaussure, et la métallurgie s’exerce dans de petites villes comme Châteaubriant et Lochrist, connues pour leurs mouvements ouvriers.

La région resta profondément catholique et, sous le Second Empire, les valeurs conservatrices furent fortement réaffirmées.

Lors du rétablissement de la République en 1871, des rumeurs circulaient selon lesquelles les troupes bretonnes étaient considérées comme suspectes et maltraitées au camp de Conlie pendant la guerre franco-prussienne, par crainte qu’elles ne constituent une menace pour la République.

Mariage à Douarnenez.

Au cours du XIXe siècle, la langue bretonne a commencé à décliner de manière précipitée, principalement en raison de la politique de francisation menée sous la Troisième République.

D’un côté, les enfants n’avaient pas le droit de parler breton à l’école et étaient punis par les enseignants s’ils le faisaient. On pouvait lire sur les panneaux dans les écoles : « Il est interdit de parler breton et de cracher par terre ».

Dans le même temps, le renouveau celtique a conduit à la fondation de l’Union régionaliste bretonne (URB) et plus tard à des mouvements indépendantistes liés aux partis indépendantistes irlandais, gallois, écossais et cornouaillais au Royaume-Uni, et au pancelticisme.

Cependant, l’audience de ces mouvements resta très faible et leurs idées ne parvinrent à atteindre un large public qu’au XXe siècle.

Guéméné-sur-Scorff. Anciens marchands.

La Bretagne a perdu 240 000 hommes pendant la Première Guerre mondiale.[35] La Seconde Guerre mondiale a également été catastrophique pour la région.

Elle fut envahie par l’Allemagne nazie en 1940 et libérée après l’opération Cobra en août 1944. Cependant, les régions autour de Saint-Nazaire et de Lorient ne se rendirent que les 10 et 11 mai 1945, quelques jours après la capitulation allemande.

Les deux villes portuaires avaient été pratiquement détruites par les raids aériens alliés, comme Brest et Saint-Malo, et d’autres villes, comme Nantes et Rennes, avaient également souffert.

En 1956, la Bretagne est légalement reconstituée sous le nom de Région Bretagne, bien que la région exclue la capitale ducale de Nantes et ses environs.

La Bretagne a néanmoins conservé sa spécificité culturelle et un nouveau renouveau culturel a émergé au cours des années 1960 et 1970.

Marché de Guingamp.

Hennebont. Vendeur de lait.

Huelgoat. Paysans bretons.

Île-de-Bréhat. Paysan breton.

Île-de-Bréhat. Préparation du carburant.

Île-de-Bréhat. Paysanne.

Kernascléden. Un four.

La Gouesnière. Moisson de blé dans la campagne française.

Barbier Langoat.

Lanvollon. Hôtel Keratry.

Le Conquet. Brûleurs d’algues.

Le Conquet. Petit marchand de poisson.

Loctudy. Les brûleurs d’algues à Langon.

Mauron. Paysans bretons dans les rues.

Morlaix. Marché aux cochons.

Paimpol jeune bonne.

Penmarch. Récolte du goémon à Penmarch en Pays Bigouden.

Fumeur Plomodiern.

Plouha. Foire aux cochons.

Porspoder. Récolte d’algues.

Quimperlé. Ancienne maison place du marché.

Quintin. Marché aux moutons.

Rennes. École pratique d’agriculture

Déguisements de Rosporden.

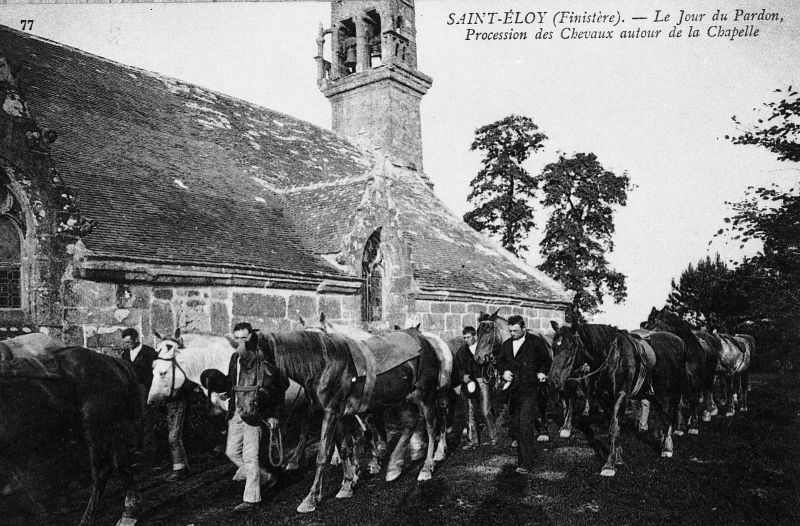

Saint-Eloy. Procession de chevaux le jour du pardon.

Saint-Jean-du-Doigt. La crêpière d’extérieur.

Repas familial de Sainte-Anne-La-palud.

Sarzeau. Battage du blé au Logéo.

Le Martyre. Femme bretonne fumant sa pipe.

Tréguier. Ancienne fileuse.

Trégunc. Récolte du blé dans la campagne française.

Ces photos, prises par Eugène Atget, documentent toute l’architecture et les scènes de rue de Paris avant leur disparition au profit de la modernisation.

Atget se lance dans la photographie à la fin des années 1880 et fournit des études à des peintres, des architectes et des scénographes. Atget commence à photographier Paris en 1898 en utilisant une chambre photographique grand format pour capturer la ville en détail.

Ses photographies, dont beaucoup ont été prises à l’aube, se distinguent par leur lumière diffuse et leurs vues larges qui donnent une impression d’espace et d’ambiance.

Le paysage urbain de la ville avait été récemment remodelé par la campagne de modernisation connue sous le nom d’Haussmannisation, un processus nécessairement destructeur mené par (et nommé d’après) le baron Georges-Eugène Haussmann qui a vu les quartiers médiévaux de Paris rasés et transformés en larges avenues et parcs publics.

Pavé de rue, 1899.

Ces changements ont, à leur tour, suscité un large intérêt pour le vieux Paris , la capitale dans sa forme pré-révolutionnaire du XVIIIe siècle.

Le sentiment d’Atget pour le vieux Paris faisait partie intégrante de sa pratique de réalisation de documents pour d’autres artistes, mais vers 1900, cet intérêt est devenu central, alors qu’il s’est imposé comme un spécialiste des images de Paris.

En effet, sa carte de visite de l’époque indiquait : « E. Atget, créateur et fournisseur d’une « collection de vues photographiques du vieux Paris ».

Chiffonnier, 1899.

Après avoir pris une photographie, Atget développait, lavait et fixait son négatif, puis attribuait le négatif à l’une de ses catégories de classement avec le numéro consécutif suivant qu’il écrivait au graphite au verso du négatif et le gravait également dans l’émulsion.

Il a imprimé par contact ses négatifs sur des papiers d’impression pré-sensibilisés disponibles dans le commerce : papier albuminé, papier d’impression gélatino-argentique ou deux types de papier albuminé mat qu’il a principalement utilisés après la Première Guerre mondiale.

Le négatif a été serré dans un cadre d’impression sous verre et contre une feuille de papier photographique albuminé, qui a été laissée au soleil pour être exposée.

Le cadre permettait d’inspecter l’impression jusqu’à ce qu’une exposition satisfaisante soit obtenue, puis Atget lavait, fixait et virait son impression avec un toner doré, comme c’était la pratique courante lorsqu’il s’est lancé dans la photographie.

Eugénie Buffet, vers 1920.

Atget n’utilisait pas d’agrandisseur et tous ses tirages étaient de la même taille que leurs négatifs. Les tirages étaient numérotés et étiquetés au dos au crayon puis insérés par les coins dans quatre fentes découpées dans chaque page des albums.

Des albums supplémentaires ont été assemblés en fonction d’un thème spécifique susceptible d’intéresser ses clients, et indépendamment des séries ou de la chronologie.

Durant la Première Guerre mondiale, Atget stocke temporairement ses archives dans son sous-sol pour les mettre en sécurité et abandonne presque complètement la photographie. Le fils de Valentine, Léon, est tué au front.

Entre 1920 et 1921, il vend des milliers de ses négatifs à des institutions.

Financièrement indépendant, il se met à photographier les parcs de Versailles, Saint-Cloud et Sceaux et réalise une série de photographies de prostituées.

La Villette, travailleuse du sexe en 1921.

Berenice Abbott, alors qu’elle travaillait avec Man Ray, rendit visite à Atget en 1925, acheta certaines de ses photographies et tenta d’intéresser d’autres artistes à son travail.

Elle a continué à promouvoir Atget à travers divers articles, expositions et livres, et a vendu sa collection Atget au Museum of Modern Art en 1968.

En 1926, la compagne d’Atget, Valentine, décède, et avant d’avoir vu les portraits de face et de profil qu’Abbott a pris de lui en 1927, le montrant « légèrement voûté… fatigué, triste, distant, séduisant », Atget meurt le 4 août 1927, à Paris.

La Villette, rue Asselin, une travailleuse du sexe en service devant sa porte, 1921.

La vision documentaire d’Atget s’est avérée très influente, d’abord sur les surréalistes, dans les années 1920, qui trouvaient ses images de rues et d’escaliers déserts, de vie dans la rue et de vitrines de magasins séduisantes et richement suggestives (elles furent publiées dans La Révolution surréaliste en 1926, avec une quatrième, d’une foule rassemblée pour regarder une éclipse, en couverture) ; puis sur deux générations de photographes américains, de Walker Evans à Lee Friedlander.

Son accueil hors de France a également été façonné par le Musée d’Art Moderne.

En 1968, le musée a acheté le contenu de son studio à la photographe américaine Berenice Abbott, qui a découvert l’œuvre d’Atget en 1925, alors qu’elle travaillait comme assistante de studio pour Man Ray.

Trois femmes dans une porte d’entrée de la rue Asselin, 1924.

Abbott devint le défenseur posthume d’Atget, initiant la préservation de ses archives et leur transfert à New York.

Composée de quelque 5 000 tirages d’époque et de plus de 1 000 négatifs sur plaque de verre, elle représente la collection la plus grande et la plus significative de son œuvre.

En 1931, quatre ans après la mort d’Atget, le photographe américain Ansel Adams écrivait : « Les tirages d’Atget sont des enregistrements directs et émotionnellement clairs d’une perception rare et subtile, et représentent peut-être la première expression du véritable art photographique. »

Hôtel de Montmorency – Rue de Montmorency 5, 1900.

Marchand d’abat-jour, rue Lepic, 1900.

Saint-Lazare – Fbg. Saint-Denis 107, 1900.

Cour de Rouen – boulevard Saint-Germain, vers 1900.

Hôtel de Charost – Pauline Borghèse – Ambassade d’Angleterre 39 Fbg. Saint-Honoré, 1901.

La Rue Beaubourg, 1901.

Maison de Benjamin Franklin – rue de Penthièvre 26 , 1901.

Parc Monceau, 1901-02.

Parc Monceau, 1901-02.

Une pièce du Vieux-Vanves, 1901.

Au Griffon – 39 quai de l’Horloge, 1902.

Au soleil d’or – place de l’Écoles, 1902.

Au Port Salut – Cabaret Rue des Fosses Saint-Jacques, 1903.

Fontaine des Innocents, 1903.

Le Perreux-Tour de Marne, 1903.

Les Bords de Marne au Perreux (Seine), 1903.

Boutique art nouveau, 45 rue st. Augustin, 1904-05.

Hôtel Thiroux de Montsange Rue de la Boétie 111, 1905.

Passage Molière Vue prise de la rue Saint-Marti, 1906.

Coin de la rue Vauvieliers et Berger 15 et 13, 1907.

Cour 15 Rue Tiquetonne, 1907.

Hôtel des Abbés de Royaumont 4 rue du Jour, 1907.

Maison d’André Chénier en 1793 – 97 rue de Cléry, 1907.

Porte de Ménilmontant – glacis de fortifications Guinguette, 1907.

Restes de l’hôtel Saint-Chaumont 226 Rue Saint-Denis, 1907.

Rue de Viarmes côté de la rue Vannes, 1907.

Rue Guérin Boisseau 186 RS Denis, 1907.

Rue Saint-Honoré, 1907.

5 Rue Grenier Saint-Lazare passe dans le quartier – pour au ancien Hôtel Buffon, 1908.

Au Bourdon d’or 93 Rue St. Honoré, 1908.

Au Tambour, 63 quai de la Tournelle, 1908.

Coin Église Saint-Nicolas des Champs Rue Cunin Gridaine, 1908.

Cour de Rouen – passage du Commerce, 1908.

Entrée du Passage Molière 157 Rue Saint-Martin, 1908.

Hôtel 4 Rue Grenier Saint-Lazare, 1908.

Hôtel 5 Rue Grenier Saint-Lazare, 1908.

Hôtel 34 rue des Bourdonnais, 1908.

Hôtel de Montmorency – 5 rue de Montmorency, 1908.

Hôtel de Montmorency – 5 rue de Montmorency, 1908.

Hôtel Lenois de Mézières payeur des rentes 19 Rue Michel le conte, 1908.

Hôtel Lenois de Mézières payeur des rentes 19 Rue Michel le conte, 1908.

Hôtel Louis XV – 192 rue St. Martin, 1908.

La Rue Quincampoix, 1908.

Brocanteur 38 rue Descartes, 1909.

Maison de Rapport du Couvent Saint-Lazare – 105 Fbg. Saint-Denis, 1909.

Un Coin Rue St. Médard au N° 11, 1909.

La France est devenue dominante dans le secteur de la haute couture à la fin du XIXe siècle grâce à la création des grandes maisons de couturiers.

La technologie a commencé à redéfinir la société occidentale de bien des façons et cela s’est poursuivi au cours des décennies suivantes. De nouvelles inventions, comme l’automobile, ont facilité la vie des gens. Des activités telles que le sport, la danse et les goûters ont pris de l’ampleur au cours de la dernière décennie.

L’industrie s’est développée grâce à des maisons de couture parisiennes telles que la maison Jacques Doucet (fondée en 1871), Rouff (fondée en 1884), Jeanne Paquin (fondée en 1891), les Sœurs Callot (fondée en 1895 et dirigée par quatre sœurs), Paul Poiret (fondé en 1903), Louise Chéruit (fondée en 1906), Madeleine Vionnet (fondée en 1912), la Maison Patou de Jean Patou (fondée en 1919).

La mode des années 1910 était encore très similaire à celle des années 1900. Avec une poitrine généreuse, une taille fine et des robes/jupes longues. La mode était globalement très petite et romantique, avec des couleurs vives et colombes comme le violet, le rose et le pêche. Beaucoup de dentelle, de détails et de blanc pour capturer la mode pure et innocente.

Après la représentation de Shéhérazade par les Ballets russes à Paris en 1910, une mode en vogue pour les styles orientaux est née. Les modèles sont devenus asymétriques.

Les tissus préférés étaient le satin, le taffetas, la mousseline de soie et les soies légères, ainsi que le coton pour l’été. Les ourlets se relevaient progressivement et la silhouette féminine devenait plus droite et plus plate.

Le mouvement Art déco a commencé à émerger à cette époque et son influence était évidente dans les créations de nombreux couturiers de l’époque. De simples chapeaux de feutre, des turbans et des nuages de tulle ont remplacé les styles de coiffures populaires dans les années 1900 (décennie).

Il est également remarquable que les premiers véritables défilés de mode aient été organisés à cette époque, par la première femme couturière, Jeanne Paquin, qui fut également la deuxième couturière parisienne à ouvrir des succursales étrangères à Londres, Buenos Aires et Madrid.

Jacques Doucet et Mariano Fortuny étaient deux des créateurs de mode les plus influents de l’époque. Le créateur français Jacques Doucet excellait dans la superposition de couleurs pastel et ses robes vaporeuses élaborées suggéraient les reflets de lumière impressionnistes.

Ses clients distingués n’ont jamais perdu le goût de ses lignes fluides et de ses matières légères et diaphanes. Tout en obéissant à des impératifs qui laissaient peu de place à l’imagination du couturier, Doucet n’en était pas moins un créateur de goût et de discernement immenses, un rôle que beaucoup ont tenté depuis, mais rarement avec le niveau de succès de Doucet.

Les extravagances des couturiers parisiens se déclinent sous des formes variées, mais la silhouette la plus populaire au cours de la décennie est la tunique sur un jupon long. Au début de la période, les tailles sont hautes (juste en dessous de la poitrine), faisant écho aux styles Empire ou Directoire du début du XIXe siècle.

Les tuniques amples, descendant jusqu’aux hanches, étaient portées sur des jupes étroites et drapées. En 1914, les jupes étaient plus larges au niveau des hanches et très étroites au niveau des chevilles. Ces jupes entravées rendaient les longues enjambées impossibles.

Les tailles étaient amples et légèrement définies. Elles tombaient progressivement jusqu’à atteindre la taille naturelle vers le milieu de la décennie, où elles allaient rester pendant les années de guerre. Les tuniques devenaient plus longues et les jupons plus amples et plus courts. En 1916, les femmes portaient des robes qui descendaient jusqu’aux mollets.

Le tailleur , composé d’une veste et d’une jupe assorties, était porté en ville et en voyage. Les vestes suivaient les lignes des tuniques, avec des tailles relevées et légèrement marquées.

Les femmes aisées et à la mode portaient des chapeaux et des étoles ou des écharpes en fourrure de couleur vive avec leurs tailleurs, ainsi que d’énormes manchons assortis. La plupart des manteaux avaient la forme d’un cocon ou d’un kimono, étaient larges au niveau des épaules et plus étroits à l’ourlet. Les manteaux en fourrure étaient très populaires.

Les chaussures avaient des talons hauts, légèrement incurvés. Les jupes plus courtes mettaient l’accent sur les bas, et les guêtres étaient portées avec des vêtements de ville en hiver. Les « chaussures de tango », inspirées de la mode de la danse, avaient des lanières croisées aux chevilles qui dépassaient des jupes de soirée drapées et drapées.

Dans cet article, vous pourrez feuilleter des photos de ce qui est probablement les premières photographies de street style au monde prises lors de courses parisiennes, comme lors du Grand Prix de l’hippodrome de Longchamp, sur les rives de la Seine.

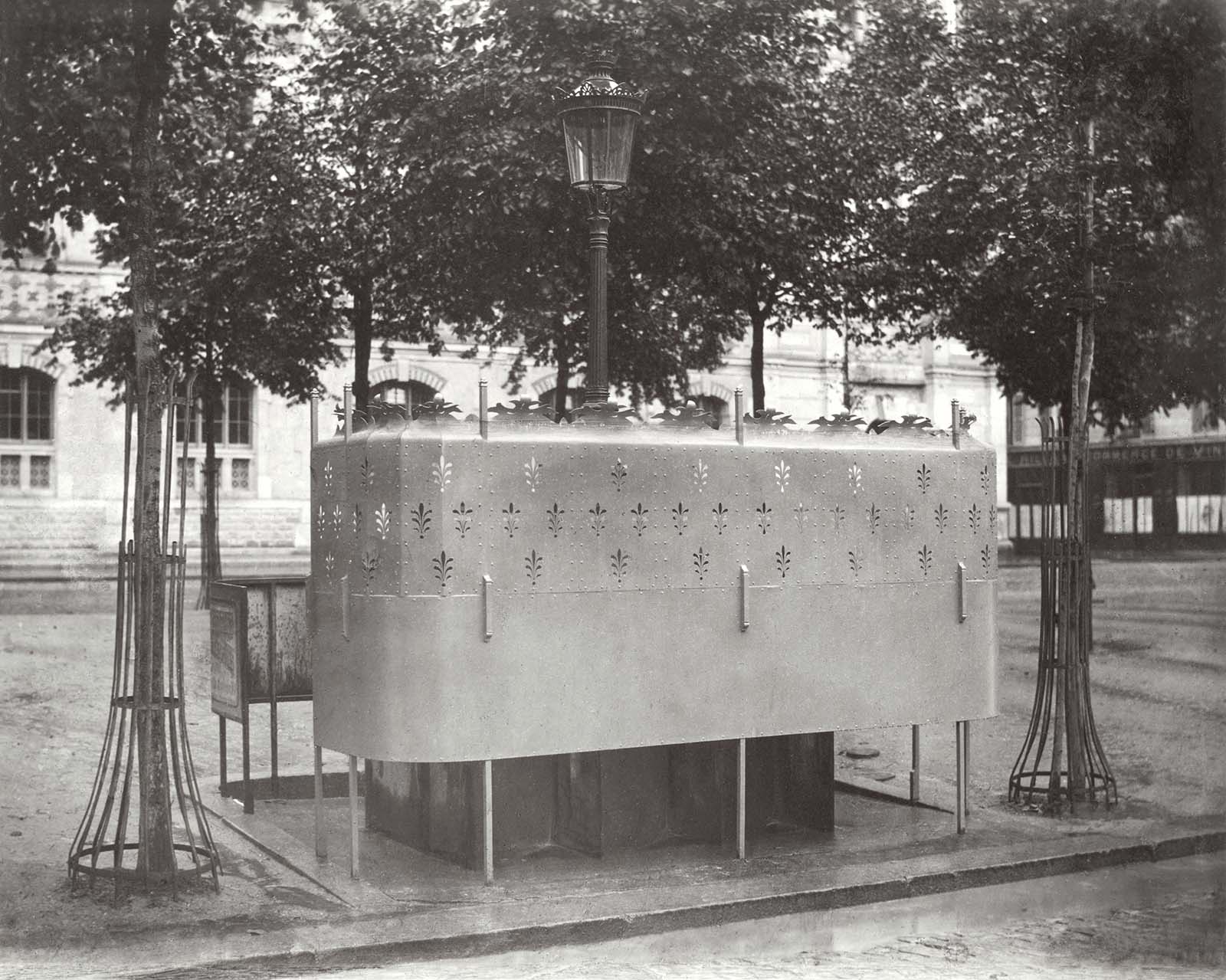

Urinoir public au Marché aux Fleursdela Cité, 1875.

Au XIXe siècle, Paris était aussi célèbre pour ses odeurs nauséabondes que pour ses émeutes révolutionnaires. Les rues regorgeaient d’ordures et de crottin de cheval, et quiconque se trouvait à découvert se soulageait simplement sur place.

Pour remédier à cela, le préfet de la ville Rambuteau ordonna la construction d’urinoirs publics – des structures d’apparence phallique avec une plomberie intégrée qui permettaient à la population masculine de Paris d’uriner avec une relative dignité.

De forme cylindrique simple, construites en maçonnerie, ouvertes côté rue et richement décorées de l’autre côté ainsi que du chapeau, elles étaient communément appelées « colonnes Rambuteau ».

Pour éviter que son nom ne soit associé à celui des urinoirs, Rambuteau proposa le nom de « vespasiennes », en référence à l’empereur romain du Ier siècle Titus Flavius Vespasianus, qui imposait une taxe sur l’urine recueillie dans les toilettes publiques pour être utilisée dans le tannage. C’est sous ce terme que les urinoirs de rue étaient connus dans le monde francophone, plutôt que « pissoir » , un mot à consonance française utilisé dans d’autres pays.

Comme vous pouvez le voir sur certaines photos, cette solution n’offrait pas une grande intimité, mais comme la zone du torse de l’homme restait couverte, elle empêchait les autres Parisiens d’apercevoir accidentellement les parties intimes de l’un d’eux. De plus, elle a contribué à nettoyer les rues du désordre causé par l’urine rance une fois que les urinoirs ont commencé à prendre de l’ampleur.

La plupart des pissoirs photographiés par Marville sont assez beaux malgré leur fonction peu utilitaire.

Plus tard, les urinoirs en fonte furent introduits dans le cadre du remodelage de la ville par le baron Haussmann. Une grande variété de modèles furent produits au cours des décennies suivantes, abritant de deux à huit cabines, ne dissimulant généralement que la partie centrale de l’utilisateur à la vue du public, la tête et les pieds étant toujours visibles. Des écrans furent également ajoutés aux colonnes Rambuteau.

Malheureusement, il n’y avait pas de structures publiques pour uriner pour le reste de la population : bien que l’idée de construire des toilettes pour les femmes ait été brièvement envisagée, il a été décidé qu’elles prendraient trop de place sur les voies publiques.

Au plus fort de leur diffusion dans les années 1930, on comptait 1 230 pissoirs à Paris, mais en 1966 leur nombre était tombé à 329. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants français utilisaient les pissoirs comme lieux de rencontre pour une conversation privée ou pour laisser un message à quelqu’un sans que les nazis ne le découvrent.

A partir de 1980, elles sont systématiquement remplacées par une nouvelle technologie, un appareil unisexe, fermé et autonettoyant, la Sanisette. En 2006, il ne reste plus qu’une seule pissière historique, boulevard Arago.

Les photos rassemblées dans cet article ont été prises par l’un des photographes les plus remarquables et les plus doués du XIXe siècle, Charles Marville. Il a été choisi par la ville de Paris pour documenter l’évolution de la ville, en particulier les monuments construits par le baron Georges-Eugène Haussmann.

Pissoir aux Halles Centrales, 1875.

Pissoir au QuaideI’Hôtel de Ville, 1875.

Les pissoirs ont été conçus en 1834 par Claude-Philibert Barthelot, comte de Rambuteau, un fonctionnaire français qui a été le pionnier et a mis en œuvre des améliorations au système d’égouts existant à Paris.

Haussmann contribuera grandement à l’installation de pissoirs de styles et de tailles variés dans tout Paris.

Plateau de l’ambigu Boulevard du Temple 1875.

Un pissoir en 1875.

Un pissoir à Paris.

Boulevard Sébastopol, 1875.

Un type de pissoir plus grand.

Une autre version des pissoirs parisiens.

Un pissoir aux Champs Élysées, 1875.

Chaussée de la Muette, 1875.

Un autre urinoir public dans le Paris du XIXe siècle.

Un homme utilisant le pissoir de la Chaussée de la Muette, 1875.

Square des Batignolles, 1865.

Jardin de la Bourse, 1875.

Place de la Madeleine, 1865.

Un grand et élégant pissoir situé aux Champs-Élysées, 1874.

Arc de Triomphe.

Au cours de la première semaine de septembre 1914, les Allemands étaient à trente kilomètres de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Les armées françaises et britanniques se livrèrent à de violents combats contre les Allemands lors de la première bataille de la Marne, qui les repoussa. Pourtant, Parish resta dangereusement proche des lignes de front pendant une grande partie de la Grande Guerre.

Une fois la guerre déclenchée, la vie trépidante de la ville s’est brusquement arrêtée, les hommes étant mobilisés et envoyés au front. À leur place, les épouses, les filles, les sœurs et les mères ont comblé le manque de main-d’œuvre.

De nombreux commerces ont fermé, mais ceux qui vendaient de la nourriture et d’autres produits de première nécessité sont restés ouverts. Plusieurs grands hôtels parisiens, privés de clients et d’une grande partie de leur personnel, se sont transformés en hôpitaux.

Afin de ruiner l’économie et l’armée française, de réduire sa population et, en bref, de paralyser son moral ainsi que sa capacité à continuer la guerre, les Allemands ont bombardé Paris sans tenir compte du fait que la plupart des victimes étaient des civils.

L’attentat a réussi à provoquer juste ce qu’il fallait de terreur ; le ministre français de l’Intérieur n’a pu empêcher les responsables gouvernementaux de fuir Paris qu’en les menaçant de lourdes sanctions.

Rubans de masquage sur vitres (protection contre les explosions).

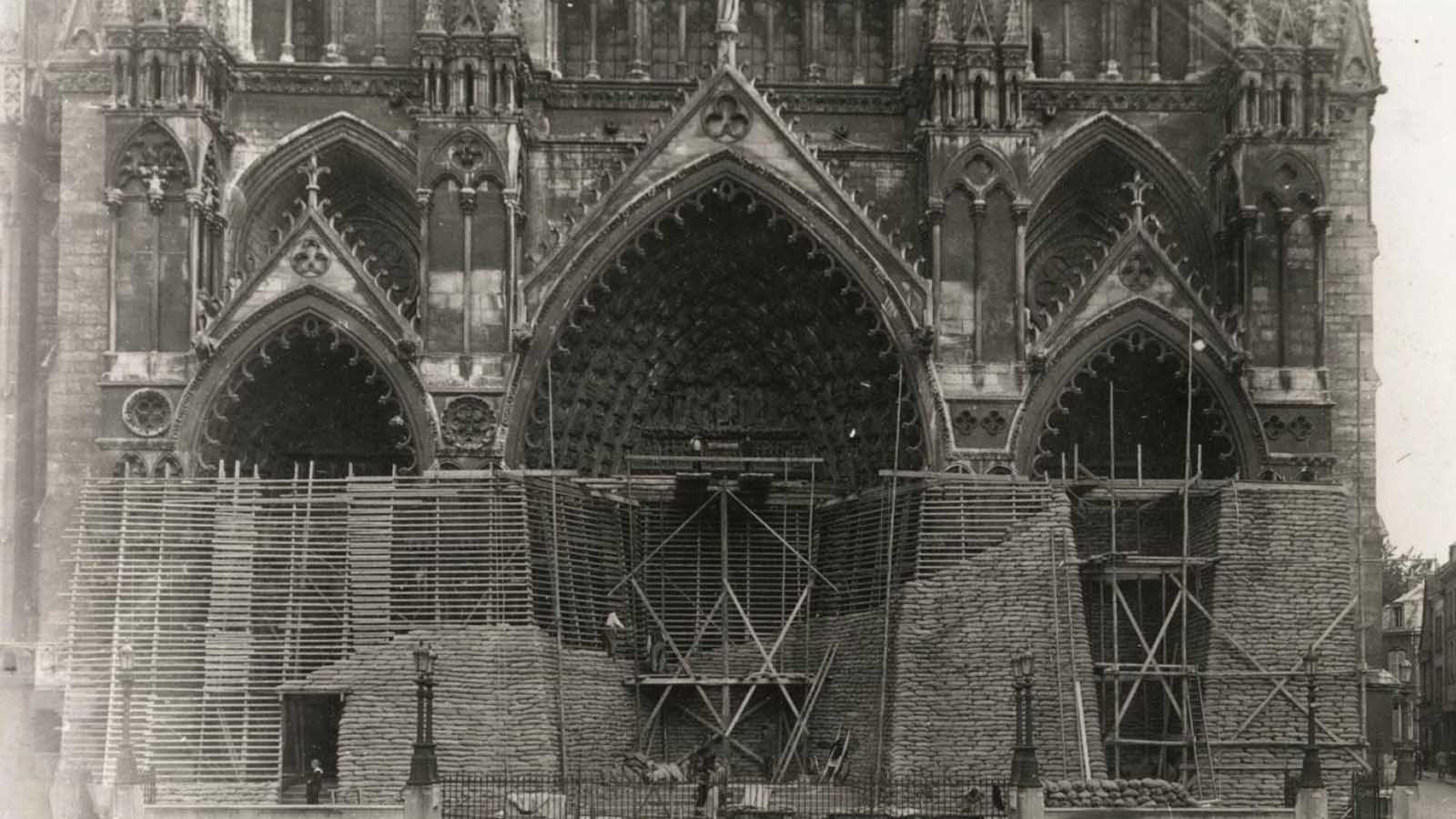

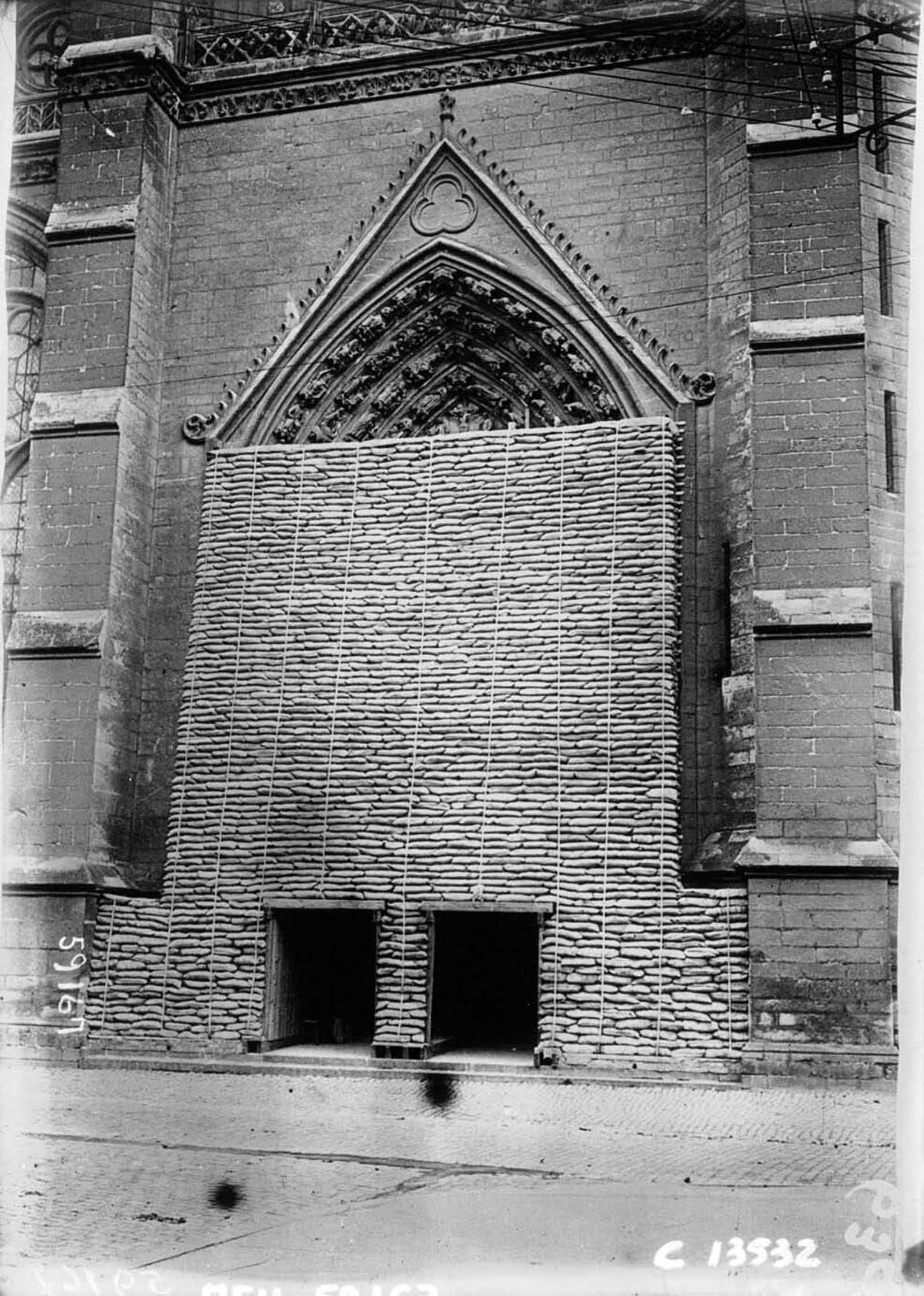

C’est à cette époque que les sacs de sable commencent à faire leur apparition dans le paysage parisien. Pour protéger ses monuments célèbres des bombardements et des éclats d’obus, la population de la ville dresse des piles de sacs de sable, stocke les œuvres d’art importantes dans un endroit sûr, retire les vitraux des cathédrales et d’autres édifices.

Une autre méthode de protection innovante consistait à renforcer les fenêtres avec des treillis de ruban adhésif, mais son efficacité contre l’explosion n’a jamais été testée. Néanmoins, elle offrait une sorte de protection psychologique contre le sombre contexte de la guerre.

La ville était régulièrement bombardée par des canons allemands à longue portée et des zeppelins. L’un des canons les plus célèbres s’appelait « Le canon de Paris » et fut spécialement construit pour bombarder Paris à une distance jamais atteinte auparavant, d’environ 121 km.

Les canons de Paris furent déplacés vers leurs emplacements près des lignes de front allemandes sur des voies ferrées et effectuèrent successivement un bombardement intermittent de Paris sur une période d’environ 140 jours, à partir de mars 1918.

Les canons de Paris tuèrent environ 250 Parisiens et détruisirent un certain nombre de bâtiments, mais ils n’affectèrent pas sensiblement le moral des civils français ni le cours général de la guerre.

Le nom de Grosse Bertha, appliqué par dérision aux canons des Parisiens bombardés, s’applique plus justement aux obusiers de 420 millimètres utilisés par l’armée allemande pour pilonner les forts belges en août 1914, au début de la guerre.

Notre-Dame de Paris.

Fontaine Carpeaux.

Magasins utilisant des rubans de masque.

Colonne Vendôme.

Arc de Triomphe du Carrousel.

Le Louvre.

Une autre vue de Notre Dame de Paris.

Sacs de sable protégeant la cathédrale d’Amiens.

Cet accident extraordinaire s’est produit le 22 octobre 1895 à Montparnasse, alors connue sous le nom de Gare de l’Ouest . La conduite du train express de Granville à Paris, espérant rattraper ses 131 voyageurs, a augmenté la vitesse du train et le frein à air a cédé.

Cet accident extraordinaire s’est produit le 22 octobre 1895 à Montparnasse, alors connue sous le nom de Gare de l’Ouest . La conduite du train express de Granville à Paris, espérant rattraper ses 131 voyageurs, a augmenté la vitesse du train et le frein à air a cédé.

.jpg) Ces images ont été prises dans le Paris occupé par les Allemands par André Zucca pour le magazine de propagande allemand Signal en utilisant un film Agfacolor rare fourni par la Wehrmacht.Les clichés montrent des jeunes femmes à la mode et des banlieusards mêlés à des soldats allemands dans les rues animées de Paris. Les célèbres rues de la capitale française sont ornées de symboles du régime allemand, mais les Parisiens semblent jubiler.

Ces images ont été prises dans le Paris occupé par les Allemands par André Zucca pour le magazine de propagande allemand Signal en utilisant un film Agfacolor rare fourni par la Wehrmacht.Les clichés montrent des jeunes femmes à la mode et des banlieusards mêlés à des soldats allemands dans les rues animées de Paris. Les célèbres rues de la capitale française sont ornées de symboles du régime allemand, mais les Parisiens semblent jubiler.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Ces images montrent Les Halles, l’ancien marché de produits frais de Paris, qui s’étendait au hasard dans le centre de la ville et était connu sous le nom de « le ventre de Paris ».

Ces images montrent Les Halles, l’ancien marché de produits frais de Paris, qui s’étendait au hasard dans le centre de la ville et était connu sous le nom de « le ventre de Paris ». Bien que la construction ait été considérée comme pratique selon les normes des XIXe et XXe siècles, les poutres élancées avec leurs rivets incrustés de peinture et leurs auvents en verre en sont venues à représenter la beauté déclinante de la fin de siècle .

Bien que la construction ait été considérée comme pratique selon les normes des XIXe et XXe siècles, les poutres élancées avec leurs rivets incrustés de peinture et leurs auvents en verre en sont venues à représenter la beauté déclinante de la fin de siècle . Le site devait devenir le point de convergence du RER, un réseau de nouvelles lignes express souterraines achevé dans les années 1960.

Le site devait devenir le point de convergence du RER, un réseau de nouvelles lignes express souterraines achevé dans les années 1960.

Ces fascinantes photographies en couleur capturent des scènes de rue du Paris des années 1960. En 1958, Charles de Gaulle forme un nouveau gouvernement et la Cinquième République est née.

Ces fascinantes photographies en couleur capturent des scènes de rue du Paris des années 1960. En 1958, Charles de Gaulle forme un nouveau gouvernement et la Cinquième République est née.